子どものころ、きっと多くの人がそうであったように、私も空想が大好きだった。

いちばんのお気に入りは、イギリスの全寮制の学校に通っている私が、真夜中のパーティーに参加するというものだった。

大好きだった小説『おちゃめなふたご』の中へ、まるごと入り込むのだ。

自分に見えている範囲が世界のすべてのように思えていた幼い私にとって、空想で旅する時間は何よりの救いだった。

昼間、うまくいかないことがあって眠れない夜には、決まってこの物語を思い浮かべた。

その空想が、現実世界での暗い気持ちをそっと癒して眠りへいざなってくれた。

しかし、いつの頃からかその空想をしなくても眠れるようになり、空想がちだった少女は、すっかり大人の姿になった。

大人の姿になった私は、どちらかというと“現実主義者”よりに見えるのではないかと思う。

頑丈な鎧に包まれた中身の薄さが気になることもあれば、それは暮らしやすさと比して大きな問題でないように感じる日もある。

それに、長らく“現実主義者”然として暮らしてきた自分を全否定してしまうのも、少しかわいそうな気がする。

けれど、空想家の少女が、ときに教えてくれる。

誰かがそっと差し出してくれた手や、心がふるえる偶然のめぐりあわせ。そうした何気ない日常の一瞬のなかにこそ、物語が宿っていることを。

ひとつひとつの物語は、目の前の出来事に一生懸命になっていると、見過ごしてしまいそうなほど儚い。

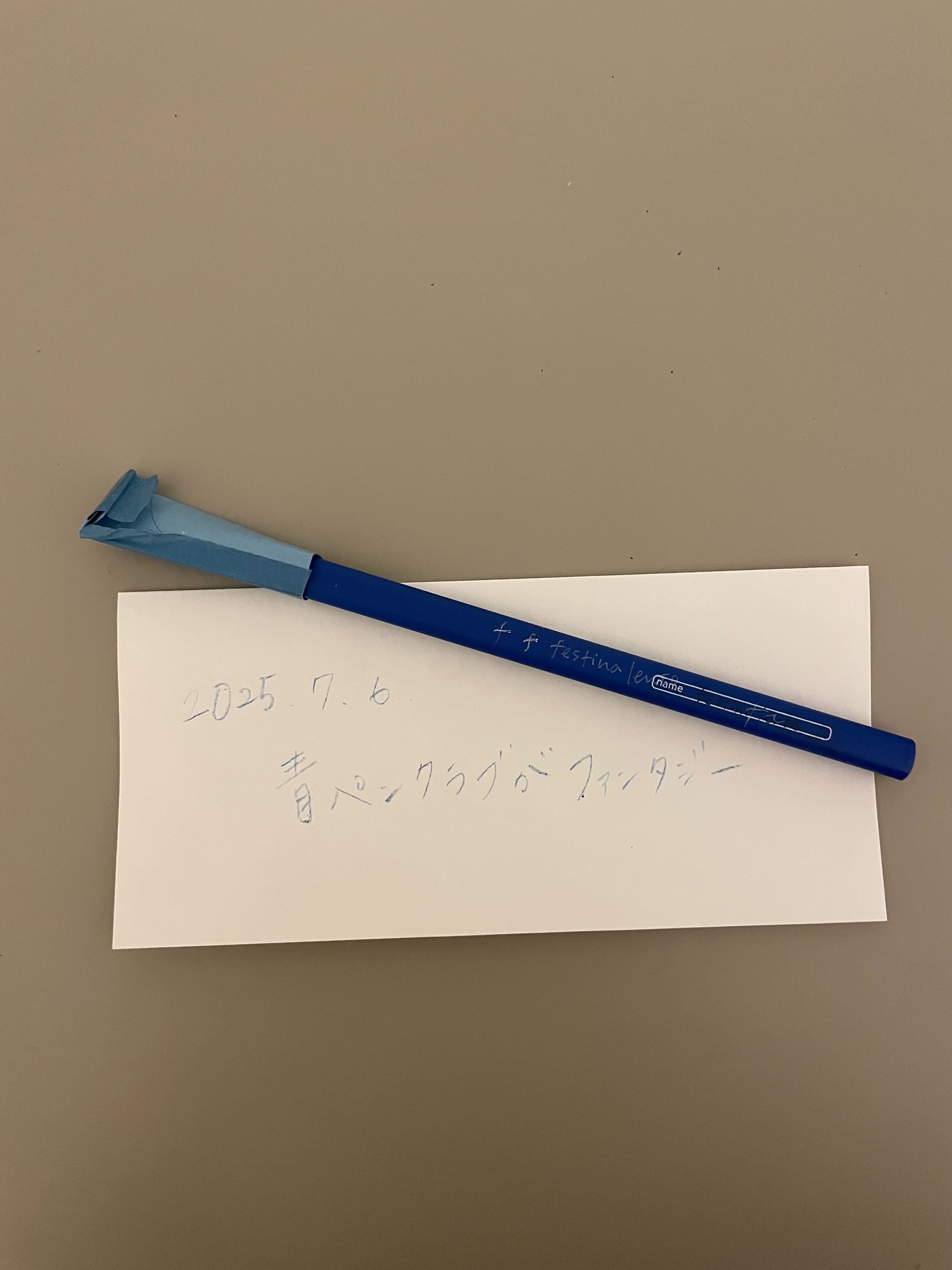

大きな声で語りかけてくることのない、現実世界の“ファンタジー”。

私は、願わくはそれに気づく余白をもった“現実主義者”でありたい。

たとえ、空想家でなくなったとしても。

たとえ、空想の世界を旅することができなくなったとしても。